国家最高科学技术奖得主、中国科学院院士薛其坤公开表示:“通用量子计算机的研发难度高于人类首次登月,可能需要10到20年,甚至永远无法成功。”

这句话说出来,瞬间激起了科技圈内外的涟漪。

有人感叹“科学家终于说了大实话”,也有人质疑“这是不是给中国量子技术泼冷水?”那么就来看看这件事背后的门道。

量子计算这个词,对我们普通人来说既熟悉又陌生。

熟悉是因为媒体上总说它“能破解所有密码”“算天算地算空气”,陌生是因为谁也没见过真正的量子计算机长什么样,究竟有多牛。

其实早在几年之前,美国公司IBM就展示了第一台量子计算机原型机,但直到今天,它依然躺在实验室里,没能像手机或电脑一样走进千家万户。

我们可以从不少资料中发现一个有意思的现象:过去十年,资本市场对量子计算的热情堪比“造神运动”。

2025年全球量子计算市场规模预计突破千亿美元,各国政府争相砸钱布局。

但另一边,科学家们的态度却越来越谨慎。薛其坤院士的发言,正是这种“冷热碰撞”的缩影。

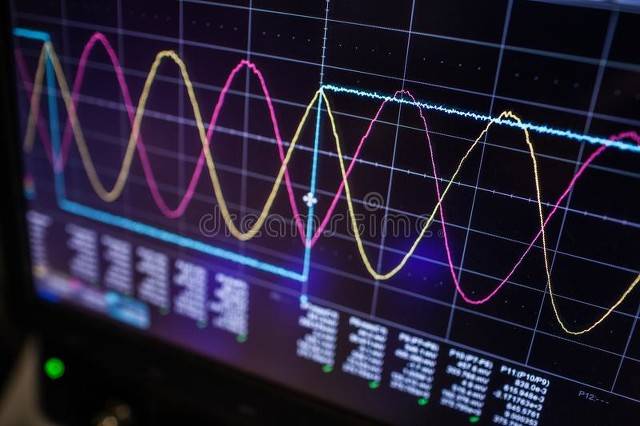

薛院士的“冷水”不是随便泼的。他在多个场合提到,量子计算机有五大难关:错误率高、稳定性差、制冷难、硬件方案不确定、系统难扩展。

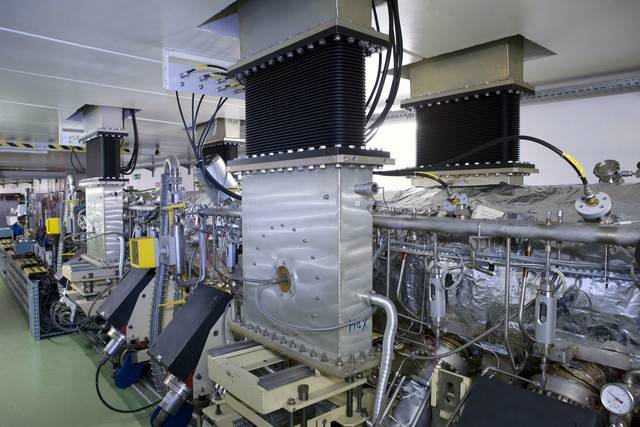

举个例子,现在的量子芯片必须在零下273摄氏度的极端低温下工作,相当于宇宙最低温的极限。

为了维持这个环境,整个制冷系统要占四分之一个足球场那么大。而我们普通人家里放台冰箱都嫌占地方,更别说建个“足球场”了。

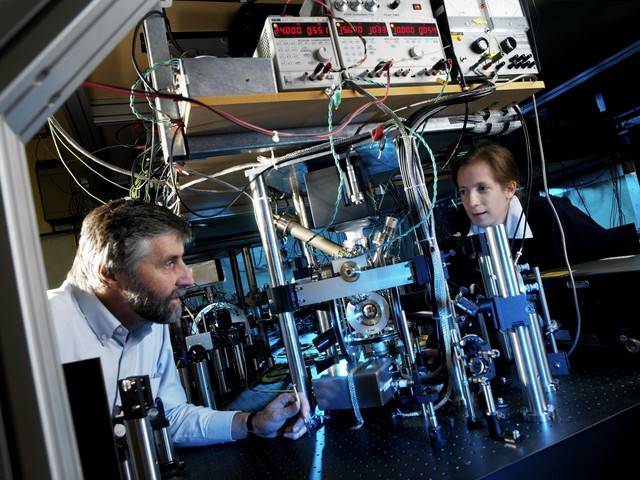

更棘手的是量子比特的“娇气”。

传统计算机的晶体管能稳定工作几十年,但量子比特就像在钢丝上跳舞,稍有点风吹草动(比如电磁干扰、温度波动),计算结果就全乱套。

打个比方就是:这就像要求一百个人同时在玻璃栈道上齐步走,还不能踩碎一块玻璃。

薛院士那句“也许永远研制不成功”,让很多人心里咯噔一下。但我们仔细琢磨,这话里其实藏着两层深意。

第一就是科学探索的客观规律。 人类科技史上,很多设想最终都成了“空中楼阁”。

比如上世纪50年代,科学家曾预言核动力汽车将在20世纪末普及,结果连飞机都没能用上核动力。

量子计算机现在面临的,可能就是这样的“技术悬崖”,看得见山顶,却找不到登山的路。

第二则是科研策略的清醒认知。许多人也特别提到,即便量子计算机最终没造出来,研发过程中产生的“副产品”也可能改变世界。

就像当年美国登月计划,虽然几十年没再送人上月球,但催生了CT扫描仪、记忆海绵等上千项民用技术。

量子研究的超导材料、精密制冷技术,说不定哪天就成了我们生活中的“黑科技”。

10到20年意味着什么?